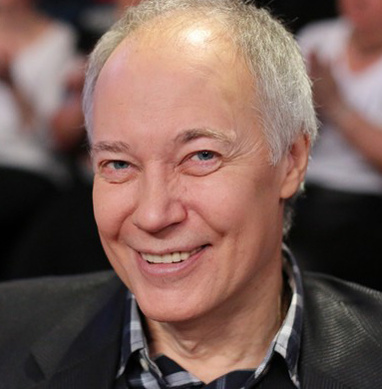

Легендарный исполнитель ролей Павки Корчагина и Володи Шарапова Владимир КОНКИН: «4 мая 72-го года две телеграммы я получил: одна, из Саратова, сообщала, что у меня близнецы родились — мальчики, и вторая, из Киева, — что на студию Довженко в «Как закалялась сталь» вызывают. Второго такого дня, который всю мою жизнь просто перевернул бы, у меня больше не было»

В 1961 году, когда кремлевские небожители во главе с Хрущевым решили народу самое насущное дать — а именно Моральный кодекс строителя коммунизма, на подготовку текста исполнителям аж три часа отвели, и в запарке, подгоняемые цейтнотом, ушлые цековские сочинители, которые в отличие от рядовых коммунистов Библию читали, ничего другого не придумали, как 10 заповедей из Нагорной проповеди Иисуса Христа слямзить. Естественно, ни 10-летний саратовец Володя Конкин, ни его родители, истово любящие сына и партию, и представить тогда не могли, как этот исторический пердимонокль на их фамилии отразится.

Дело в том, что включение религиозных элементов в коммунистическую идеологию следующих шагов неизбежно потребовало — в частности, окормляемой Политбюро пастве позарез коммунистическая икона понадобилась. Миссию иконописца власти кинорежиссеру Николаю Мащенко доверили — романтику украинского кино, пламенному коммунисту и христианину в одном флаконе, а он уже свой выбор на начинающем актере Владимире Конкине остановил. Так карта легла: интеллигентски тонкое лицо дебютанта, которое в Советском Союзе, скорее, препятствием к кинокарьере было (в те времена с такой внешностью только буржуев да врагов народа разрешали играть), к идеологическому двору вдруг пришлось.

Сегодня с трудом верится, что по количеству просмотров фильм «Как закалялась сталь» второе месте после «Семнадцати мгновений весны» занял, причем случилось это уже после того, как на основе телесериала киноверсию выпустили и в кинотеатрах крутить начали. Исполнитель главной роли Конкин кумиром толпы, героем девичьих грез и свадебным генералом на официозных посиделках стал — он еще порог Театра имени Моссовета, куда после триумфа его пригласили, не переступил, а театральные коридоры уже мешками с письмами поклонниц были завалены...

Правда, подарок судьбы с подвохом оказался — в Госкино СССР негласный приказ появился, согласно которому снимать актера в ролях, дискредитирующих светлый образ Павки Корчагина, не рекомендовалось. Партийные пропагандисты не просто «икону» на вооружение взяли — от порчи ее оберегали, несли впереди, подталкивали, подпирали сзади... Через пять лет волею начальства Владимир в культовом сериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» «милиционера будущего» сыграл, и все повторилось — восторги поклонников, творческие встречи... Кем же надо быть, чтобы в такой ситуации в гордыню, тщеславие и эгоцентризм не впасть, чтобы от самолюбования и завышенной самооценки удержаться? Разве что доской деревянной...

Все изменилось, когда новые хозяева жизни пришли: они изображенными в библейских сюжетах не каких-то актеров видеть хотели, а себя, любимых. В принципе, каждый артист должен быть психологически готов к тому, что снимать его не всегда будут, но Конкин, похоже, так и не смог смириться с тем, что кинематограф, который поначалу его на пьедестал возвел и прославил, вдруг просто отвернулся и напрочь о нем забыл, и оказалось, что ответа на самый главный вопрос: как в годы забвения жить — у Владимира нет.

Незадолго до смерти Николай Мащенко дал мне интервью, оказавшееся для него последним. Режиссер продолжал за судьбой Конкина следить, из которого некогда «икону» слепил, и очень сожалел о том, что для Владимира эта ипостась неподъемной оказалась. Николай Павлович с болью о его пьяных выходках говорил, о скандалах, ругани, оскорблениях, дебоширствах, которые былую славу, увы, давно затмили...

Надо ли удивляться тому, что «икону» «иконостасом» государственных наград обошли? Сегодня у Конкина-Шарапова три памятника есть, его киногерою поставленных, — в Киеве, Москве и Волгограде, а вот звания народного артиста нет — всего-навсего заслуженным УССР и Российской Федерации остался. В кино Владимир Алексеевич давно не снимается, программа «Домашняя библиотека», которую он некогда на телевидении вел, долго жить приказала, зато по церковным праздникам собственный стихарь надевает и перед народом в роли... фонарника появляется. Дело в том, что после смерти жены Конкин неизменным участником крестных ходов в подмосковном Зарайске стал, где когда-то его незабвенная Аллочка соловья впервые услышала.

Какой артист в центре внимания быть не любит? — но Владимир Алексеевич даже на фоне коллег выделяется: видя, что аудитории интересен, он расцветает, глаза загораются, его талант, казалось бы, давно и безнадежно под вредными привычками погребенный, искриться и всеми гранями играть вдруг начинает. «Ну смотрите, разве я не хорош? Разве удивлять и потрясать не могу? Неужели твоих, публика, любви и обожания не заслуживаю?» — в его взгляде читается, но в ответ — тишина.

Чтобы выговориться, Конкин писать начал, и недавно его седьмая книга под названием «Скрип одинокой двери» в свет вышла. Ключевое слово здесь — «одинокий»...

«Киев я очень люблю, и это не только ностальгия по молодости. Все-таки он руку мне протянул в тот период, когда, поманив, очень много пообещав, Москва за одно место чуть-чуть укусила»

— Вы, Владимир Алексеевич, родились, жили и учились в Саратове, ваши предки — в Москве, тем не менее много на украинской земле снимались, штатным актером Киностудии имени Довженко были. Фильмы «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты...» и, конечно же, «Место встречи изменить нельзя», сыгравшие определяющую роль в вашей судьбе, у нас, в Украине, созданы, а Киев сегодня вспоминаете?

— С большой благодарностью — это ведь свойство человеческой души и памяти... Покидая какой-то город, думаешь порой: «Приехать сюда лишний раз не захочу», но какая же это иллюзия, потому что год-два проходит, ты от каких-то обид, раздражения остываешь, вся ерунда испаряется, улетучивается...

— ...и хорошее остается...

— Самое замечательное, а ненужное память наша отсеивает, отбрасывает... Когда на какие-то прежние недоразумения оглядываешься, они такими мелкими, ничтожными кажутся, что ты понимаешь: и повода-то для досады нет, поэтому Киев я очень люблю, и это не только ностальгия по молодости. Все-таки он руку мне протянул в тот период, когда, поманив, очень много пообещав, Москва за одно место чуть-чуть укусила, а я не просто молодым человеком 22 лет был, но уже отцом двух детей — из-за чего, собственно, весь сыр-бор разгорелся.

Сразу же хочу, чтобы наши читатели, и вы, в частности, поняли, что для меня главное... Многие актеры вот откровенничают: «Искусство у меня на первом месте, потом семья и, возможно, дети, — и добавляют: — Но так получилось, что и детей-то не было, потому что перво-наперво искусство». Господь им судья, но это, я считаю, постулат ложный — чем больше у человека, тем паче у мужчины (впрочем, это и к женщине относится) ответственности, тем лучше у него и с искусством получается.

Дешевкой я никогда не был, поэтому семья для меня — я всегда говорил это и говорю — на первом месте, а мое любимое дело — на втором, оно как некое хобби, как, допустим, филателизм, которым в детстве я увлекался. Благодаря маркам роскошно, прекрасно, великолепно географию знал и...

— ...историю...

— Безусловно, потому что филателия интерес к ней развивать позволяет. Мало того, мой папа историческую литературу обожал, и это и мне передалось — я даже на историческом факультете университета учился.

Почему я об этом сейчас даже, в первом слове, глаголю? Маменька моя с детства мне говорила (мы в Саратове в тот период обитали): «Как же я мечтала, Володенька, в трех городах жить — в Москве, разумеется, в Ленинграде, но лучше всего в Киеве» — и глазки прикрывала, будто мысленно туда улетала, где практически никогда не бывала. Почему она так в Киев стремилась?

— Потому что он — мать городов русских...

— Да потому, мой дорогой, что там великий бас Борис Гмыря пел! Эти мостики, о которых мы еще тоже, возможно, потолкуем, где угодно возникают, и многие наши политики — и украинские, и российские — понятия не имеют, сколько миллионов людей с этими виадуками живут, которые, если их умелой и мудрой рукой направлять, никогда не сломаются, поэтому Киев для меня — это часть моей жизни: молодость, каштаны, студия Довженко — одна из лучших в мире, которая тогда на ногах крепко стояла. В год она 15-16 картин снимала, две-три из них потрясающие, просто мирового уровня, то есть в процентном отношении даже «Мосфильм» обгоняла, который ежегодно семь превосходных фильмов выпускал, но при этом 55-56 в прокат выдавал...

Какие в Киеве режиссеры были! Теперь-то я это понимаю, а тогда какие-то вещи в силу молодости мимо проходили. Взять, к примеру, роман «Три товарища», который гениальный Эрих Мария Ремарк написал... Почему я сейчас это вспомнил? Потому что после того, как из Театра имени Моссовета ушел и в Киев переехал, моей первой работой фильм «Марина» у Бори Ивченко стал — у меня там роль белого офицера была, который в красные командиры в конце подался.

Ивченко мне перед съемкой посоветовал: «Володя, «Три товарища» Ремарка перечитай». Казалось бы, мы о гражданской войне снимаем, при чем здесь это? — но я перечитал и вдруг понял, чем его выбор вызван, более того, фразу оттуда взял. Когда Ира Шевчук, любовь моего героя Бориса Извольского, в конце картины через площадь ему навстречу бежит, капитан Тыркин (в исполнении гениального Борислава Брондукова) из ржавого пистолета стреляет и ее убивает. Она в объятия уже обмякшим телом падает, и Константин Степанков, революционера игравший, подходит и говорит: «Она умерла». — «Нет, она не умерла, — отвечаю я, — она еще крепко держит мою руку». Эта фраза Ремарку, а не автору повести «Марина» Лавреневу принадлежала, но настолько органична была, и Ивченко, которого на белом свете уже нет, я благодарен за то, что она в этом фильме прозвучала.

— Да уж, сценарий по книге дважды лауреата Сталинской премии Бориса Лавренева Ремарком явно не испортишь...

— Этот симбиоз постоянно происходит: тот что-то подсказал, ты книгу прочитал, потому что тебе посоветовали, но и сам в долгу не остался. «Прости, старик, — кому-то сказал, — ты сюиту «Карелия» Сибелиуса слышал?». — «Ты про Грига?». — «Нет, Эдвард Григ — это, дорогой мой, «Шествие гномов», это ибсеновский «Пер Гюнт» (тонко улыбается), а ты Яна Сибелиуса послушай» — и кто-то вдруг, один из 100, послушает и на всю жизнь запомнит, что это Конкин его надоумил.

Почему я об этом глагол свой веду? Потому что сейчас много о «мультикультурности» рассуждают... Всяческие мульти-пульти я не люблю — это нечеловеческий язык какой-то, электронный, а мне уровень человеческих взаимоотношений интересен, поэтому так студия Довженко дорога и ее замечательный яблоневый сад, киевские каштаны, моя черная «Волга» — да-да, господа!

— Этим роскошным по советским меркам авто вы в 25 лет обзавелись...

— Да, и вот ты на черной «Волге» по Киеву едешь и понимаешь, что это такое. Тем более у меня 18 лет прав не было — никто не спрашивал, а я даже не знал, где их брать, — мне это и не надо было.

— Еще бы: если ГАИ останавливала — сразу же признавала...

— ...и все, но я аккуратно ездить пытался. Впрочем, суть не в этом — я отсутствием прав не хвалюсь и не кичусь, просто говорю: это Украина, это Киев, забыть который не могу.

«Если бы Островский благополучно не умер, его бы полуживого к стене притащили и расстреляли»

— Я тогда мал был, но хорошо помню, как на экраны снятый Николаем Мащенко фильм «Как закалялась сталь» вышел, где вы в роли Павки Корчагина блистали...

— 1973 год, ноябрь...

— Правда, я также картину «Павел Корчагин» помню, где главную роль Василий Семенович Лановой сыграл. Принципиальное отличие вашей трактовки образа Павки в чем заключается?

— Кроме сути, которая, естественно, не менялась, — все-таки хрестоматийное произведение, очень многим, но если об этих двух картинах говорить, не очень прилично будет о третьей не упомянуть. Мы с вами люди интеллигентные и не можем забывать, что первый фильм «Как закалялась сталь» был нашим выдающимся ныне покойным режиссером, Героем Соцтруда Марком Донским, в 42-м снят — опять же на Киевской киностудии (имя Довженко она еще не носила), которая тогда была на юг, в Ашхабад, эвакуирована. В роли Корчагина артист Владимир Перист-Петренко снимался (господа, запомните: через дефис — Перист-Петренко!), линии Тони Тумановой там практически не было, Рита Устинович пунктиром прошла. В основном Корчагин сражался, и это понятно было: 42-й год, нужно боевой дух укреплять...

Чем судьба этого актера примечательна, вернее, трагична? Опять же мало кто, увы, это знает, но Иванами, не помнящими родства, быть не надо. У Перист-Петренко, как и у других наших актеров, была бронь, многие, естественно, ею пользовались (и не потому, что трусы, а потому, что воинам нашим и песни нужны были, и пляски, и рассказы веселые — а как же иначе?), но он, очевидно, так образом своего героя проникся, что после съемок добровольцем на фронт пошел и, увы, в одном из первых боев погиб. Поэтому он имеет право, чтобы его первенство мы признали и помнили, если уж о фильме «Как закалялась сталь» говорим.

Вторая экранизация, Александром Аловым и Владимиром Наумовым снятая, на экраны в 1956 году вышла — это как раз та, где Василий Лановой в роли Корчагина выступил, и третья — наша картина 1972-1973 годов, где Павку ваш покорный слуга сыграл. Чем три версии «Как закалялась сталь» разнятся? Это из дат выхода понятно. 42-й год — разгар войны, где мы еще проигрываем, где баланс еще очень нехорош, и задача понятна: Корчагин должен вперед вести, на лихом, так сказать, коне. 1956-1957 год...

— ...оттепель...

— Да, ХХ съезд партии, развенчание культа личности Сталина, и нужно поднимать что? Целинные и залежные земли, а в романе Николая Островского момент созидания есть, хотя в первой экранизации строительство узкоколейки практически отсутствовало — нужно было сражаться...

— Вот идеологическая машина работала, да?

— Конечно — идеология сразу этот роман оккупировала. Почему у него такая, в общем-то, непростая и даже печальная, я бы сказал, судьба? Если бы он хоть немножечко в стороночке постоял, если бы не был в свое время Кольцовым переписан...

— Переписан?

— Конечно, потому что, если бы мы сейчас то, что в первом издании было напечатано, прочитали, думаю, что, простите, мои последние волосы из черепа выпали бы, потому как это несколько иная книга.

— Плохо написанная?

— Нет, еще страшнее. Понимаете, этот вариант хоть чуть-чуть, хоть немножечко, но причесан, а изначально роман Островского был настолько кровью пропитан, это такой тромбофлебит был...

— Но это правда была?

— Абсолютная. Уверяю вас: если бы Островский благополучно не умер, его бы полуживого к стене притащили и расстреляли, потому что к этому все шло. В России, особенно советской, — к сожалению величайшему, мы до сих пор эту отвратительную черту сохранили! — покойников больше, чем живых, любят: во-первых, они совершенно...

— ...безобидны...

— Да, уже лапушки (ноги вытягивает), и из них, из этой мертвой глины, лепить можно все, что хочешь. Там строчечку из биографии вычеркнул, тут запятую чуть-чуть переставил: казнить нельзя помиловать, и глядишь — совершенно другой человек вырисовывается, и если при жизни он никогда бороды не носил и волосы коротко стриг, то теперь у него огромная бородища и буйная шевелюра была, и вообще, это Карл Маркс. Вот вам и ответ на вопрос, почему история все время переписывается...

Если о третьей экранизации говорить, она тоже не случайна — это потом я узнал, потому что немножечко с комсомолом был связан, меня делегатом ХVII и XVIII съездов ВЛКСМ избирали и так далее. На ХVII съезде ВЛКСМ в апреле 1974-го в проходах молодые ребята стояли — это был первый десант, который на БАМ отправлялся, поэтому Корчагин опять понадобился. Если помните, вся третья серия — мучительное наше строительство узкоколейки. Я любил и обожал Николая Павловича Мащенко, но как же он терзал нас и мучил! Молодец! — он прекрасно понимал, что нас, мальчишек послевоенных, жизнь баловала...

«Мащенко с меня шкуру сдирал — я столько на съемках рыдал: «Мамочка, Господи, обратно меня возьми!»

— Вы же, насколько я знаю, из хорошей, благополучной семьи...

— Именно, причем икру я не ел — она мне надоела, а конфеты в окошко выбрасывал, и не потому, что сибаритствовал, а потому, что они мне не нравились — я не сладкоежка. Ну а ребята все это подбирали. «Ага, — говорили, — если конфеты летят, значит, Володька дома, а не в больнице, он выздоровел!».

Чтобы не сыграть Корчагина, а его жизнь прожить, нужно было немножко в другой семье родиться, — понимаете? — и Мащенко это учуял. Честь ему и хвала за то, что он с меня шкуру сдирал, — я поначалу столько на съемках плакал, просто рыдал: «Мамочка, Господи, обратно меня возьми!» — типа такого. Клянусь вам! — хотя сейчас признаваться мне в этом стыдно.

— Павка Корчагин — это коммунистическая икона, в общем...

— Безусловно, а Мащенко так и снимал, это как бы и не скрывалось. Разумеется, православной риторики в съемочной группе избегали — это было недопустимо, но, например, Саша Итыгилов, наш оператор, в мое лицо просто влюблен был. Казалось бы, бурят (уголки глаз растянул), как он там видел — непонятно... Нет, ну он-то всех видел — просто прирожденный оператор! Потом и режиссером стал неплохим, но из жизни уже, к сожалению, ушел. Кстати, его супруга Ольга Матешко в Нью-Йорке у Виктора Топаллера на RTVi работает — вы знаете?

— Да, мы там с ней встречались...

— Вот и я встречался... Мы с супругой моей покойной один раз приехали, и я обалдел, когда ее увидел, так что все наши там, нормально...

— Интересно, а вы понимали, что как бы идеалом стали, что все на вас смотрят и думают: «Именно таким должен быть комсомолец и коммунист»?

— Я хотел бы ответить — вопрос в том, ловко это или неловко. Сказать, что не понимал, — лукавство, уверять, что отлично понимал и этому значение придавал, — явное преувеличение, потому что, в общем-то, отчасти (вы уж простите, но я такой термин придумал) интеллектуальным хиппи я был. Почему? Потому что к внешним атрибутам все не сводил, хотя джинсы признавал — само собой! — только Wrangler. Или Levi’s: кто же какие-то другие носит? — это же нонсенс. Хорошо знал, что такое диски Led Zeppelin или Джими Хендрикса доставать, — могу вам целую лекцию по этому поводу прочитать, но при этом прекрасно классическую музыкальную культуру знал (папа мой живопись любил и поэтому с детства по музеям меня таскал, а мама — по театрам). В общем, все смешалось, и пускай это русский камамбер, тем не менее в нем смысл имеется, то есть ориентироваться в пространстве я мог.

Уже под конец съемок мы в Сочи приехали — это, как сейчас помню, май 73-го года был, а запустились мы в конце июля 72-го, потому что исполнителя главной роли сменили. Может, вам потом любопытно будет узнать, что я с самого начала не Корчагиным был...

— А кем?

— Чуть позже скажу — просто мысль свою закончу. Так вот, в шестой серии я уже слепой, парализованный и так далее в каталке сижу, меня Тая, жена Корчагина, везет, а навстречу мама с телеграммой идет: «Книга горячо одобрена, приступаем к изданию»... В кадре моя гимнастерка, вытянутая шея, у меня слеза в улыбке выкатывается, а внизу на мне джинсы Wrangler — их же никто не видит. Один раз в жизни об этом проговорился (смеется), но в джинсах не потому был, что такой нехороший, а потому что некогда было переодеваться — это раз, и во-вторых, за год уже материал настолько во мне сидел, что я мог вечером второй Led Zeppelin послушать, а утром на съемочную площадку выйти и... Тем более что у меня всегда хорошая память была, и она очень четко в «Как закалялась сталь» начала работать — эти монологи я в одну секунду запоминал, а если еще учесть, что Мащенко сценарий переписывал... Ну то есть, если на завтра съемки такого-то эпизода назначены, ты лучше его не учи — просто знай, о чем, потому что он утром приходит и совершенно другую партитуру тебе дает, а если ты уже это выучил...

«У меня табу: я никогда на чужих костях не пляшу — хорошее воспитание, понимаете ли, порода...»

— Кого же вы должны были играть?

— Я на роль Цветаева был утвержден.

— А Павкой кто был? Бурляев?

— Да, а вообще, в этой истории столько всего сошлось... Во-первых, как меня пригласили... Открыл меня — почему мы с ним до сих пор и дружим! — Олег Фиалко, второй режиссер фильма «Как закалялась сталь»: он по городам Союза ездил и в Саратове побывал. Там в театральном училище мою фотографию увидел — ее только что на стенде выпускников повесили, а Саратов тогда уже некоей начинающейся кино-Меккой был. Ну, начинающейся — не очень точное слово...

— Тем не менее Олег Янковский то же училище, что и вы, окончил...

— ...а до этого Борис Андреев — он же из нашей драмы, Сергей Филиппов, и Юра Каюров на роль Ленина от нас пошел. Саратов — это удивительный в этом отношении город...

— ...там Драматический театр имени Слонова мощный...

— Да, академическая драма, а всего у нас пять театров.

Короче, Олег мою фотографию — одну из многих! — в Киев привез, а я только в Харьковском ТЮЗЕ начал работать, который благополучно сгорел, — то есть артистом погорелого театра был. Здание старое — пожар его доконал, и мы в Доме культуры ХТЗ играли. Все же у меня спектакль «Свой остров» был — модная тогда пьеса эстонского писателя Раймонда Каугсвера: в «Современнике» шла и у нас. Я Нигласа играл, героя, и вот 4 мая 72-го года две телеграммы получил: одна, из Саратова, сообщала, что у меня близнецы родились — мальчики, и вторая, из Киева, — что меня на студию Довженко в «Как закалялась сталь» вызывают. Второго такого дня, который всю мою жизнь просто перевернул, у меня больше не было: 4 мая 72-го года — некий рубеж, до этого какой-то Конкин был, у которого очень много впереди, а чего — еще непонятно...

— ...и жена беременная...

— А здесь уже и беременность закончилась, и дети родились, и пригласили-то меня на роль Лещинского по фотографии, потому что интеллигентного мальчика с длинными волосами увидели. Мордашка такая — о-хо-хо! — хорошая... Извините! (кокетливо палец в рот засунул).

В Киев на два съемочных дня я приехал, у меня в первой части, если помните, эпизод есть: Тоня Туманова, когда впервые на экране появляется, со своими друзьями Лещинским и Сухарько идет, а на мосточке у речки Корчагин с книжечкой сидит, «Овода» читает, и Лещинский ему: «А ну, сматывай удочки отсюда — это место мадемуазель Тумановой». — «Сами ушивайтесь отсюда» (этой фразы в фильме нет, она подразумевается. — В. К.). — «Пошел вон!» — и драка начинается. Почему два дня? Потому что первый мы должны были на берегу драться, а второй — в воде.

Потом уже, когда Корчагина я играл, Мащенко подошел ко мне и сказал: «Володя, вот этим двум как следует дай, я разрешаю. Ничего страшного — лупи, и все!», и я, окрыленный, так и сделал. Не знал, что он то же самое и тем двум дуже гарным киевским хлопцам сказал: мол, там москальский Корчагин, ребята — дрозда ему покажите. Мы так схлестнулись — ужас: после первого удара у меня подбородок был рассечен, кровь текла.

— Этот дубль в картину вошел?

— Деталей все равно там не разберешь — и краска была, и своя кровь капала. Я-то драться не умею, мы кулаками, конечно, махали, но наобум — куда уж там попадешь, и я этому несчастному Лещинскому — ну, он тоже «большой» драчун был! — как-то так кулаком по пальцу ударил, что тот выгнулся и наоборот перекрутился — в общем, вывихнул. Потери, короче, были, так вот, когда на эти два съемочных дня меня утвердили, Мащенко что-нибудь прочитать попросил, потому что, сказал, я тебя как актера совсем не знаю. Терять мне нечего было, я Маяковского «Барышня и Вульворт» выдал: «Бродвей сдурел. Бегня и гулево...».

— Глаза горели...

— Горели, и он тут же всей съемочной группе при мне сказал: «Надеюсь, вы со мной согласитесь? Это наш Цветаев!». Вторая роль в фильме, по сути, антипод Корчагина — я был счастлив, а через некоторое время мы наше кино снимать стали: Колечка Бурляев Корчагиным был, Наташечка Бондарчук — Тоней Тумановой... Тогда и разгорелся между Колей и Наташей роман.

Итак, я Цветаева играл, а на роль Риты Устинович Наташу Сайко утвердили, которая впоследствии со мной Тоней Тумановой была — вот такая молодежная четверка сложилась (теперь уже мало кто об этом знает — мы, как говорится, последние, с этим связанные, и поэтому еще помним). Этим составом мы начали снимать...

— ...а закончили другим. Почему?

— Почему так произошло, что там случилось, я говорить не буду — не надо... Это вопрос этического свойства — пускай! Если бы сейчас здесь Коля сидел, он бы мог... Кстати, я недавно с ним в Чите виделся, мы Первый Забайкальский международный фестиваль открывали. Он мне сказал: «Володя, столько лет прошло, Господи. Да рассказывай ты, не стесняйся», а у меня табу: я никогда на чужих костях не пляшу — хорошее воспитание, понимаете ли, порода. Я, может и сказал бы, да неловко как-то, пращуры бы мои обиделись.

...Кино — это все-таки не отдых по санаторно-курортной карте, а жестокое производство, поэтому я всегда говорил и говорю: если ты съемки какого-нибудь фильма начинаешь, где на главную роль утвержден, не хвались, что вот я там-то и там-то снимаюсь, дождись, когда съемки закончатся, когда ты картину озвучишь, потому что в любой момент все может измениться, и сколько из-за этого судеб актерских ломалось... Хорошо, что Коля такой крепкий орешек, а вот если бы меня с какой-нибудь роли сняли, я бы, может, и умер, потому что оснастка у всех внутри разная...

— ...разной ранимости психика...

— Конечно, от этого и с ума можно сойти...

Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».

«Рабочий материал нашей картины периодически худсовет студии отсматривал, куда в числе прочих Леонид Быков и Сергей Параджанов входили. С его мнением тогда все считались, поскольку именно Параджанов к возрождению украинского национального кино был причастен, «Тени забытых предков» снял.

Худсовету конную атаку Мащенко показал.

— Кто там у тебя мелькнул? — поинтересовался Сергей Иосифович.

— Бурляев, наверное.

— С ним все ясно, а кто на заднем плане мелькнул?

— А, это молодой актер Конкин из Харькова — он Цветаева играет.

— Что ты, Коля, дурака валяешь? Вот кто у тебя должен Корчагиным быть.

Так главная роль мне досталась. Лично познакомиться с Параджановым не удалось, хотя шанс был — он вместе с Олегом Фиалко в гости нас пригласил. Когда пришли, в квартире его совершенно обалдевший друг, приехавший из Еревана, сидел: «Знаете, полчаса назад Сергея арестовали».

Своей нетрадиционной сексуальной ориентации Параджанов никогда не скрывал. Кстати, знавшие его близко друзья в это не верили, поскольку Сергей Иосифович был большим мастером эпатажа, что подтверждали мне и Николай Мащенко, и Леонид Быков, но статья УК УССР, по которой его обвиняли, — мужеложество, совершенное с применением физического насилия, угрозы или использования беспомощного состояния потерпевшего, — никакого отношения к нему точно не имела. Скорее всего, художника за политические взгляды наказали.

После тюрьмы возвращаться в Киев Параджанову запретили — так мы с ним никогда и не встретились».

«Родительское воспитание и есть тот бутерброд, который я до сих пор вкушаю»

— К коммунистической иконе возвращаясь... Это правда, что, вернувшись домой с ХХII съезда КПСС, делегатом которого был, ваш отец с порога закричал: «Сынок, дорогой, ты будешь жить при коммунизме!»?

— Да, он у меня восторженник такой был! Книгочей, участник художественной самодеятельности...

— Это истовая, пламенная вера была?

— Да, и вы знаете, что-то от родителей, наверное, и мне передалось, и от папеньки именно восторженность какая-то, потому что минуты слабости у меня бывают, но все-таки жизненный ресурс мой таков, что предаваться долго хандре и унынию я не могу. Должен сказать, что восторг папеньки: «Ты будешь жить при коммунизме!» — очень заразительный был, я тогда в третьем классе учился, и деньги еще как раз поменяли. Помню, мама меня за молоком посылала и рубль давала... Ну, вы достаточно молоды, поэтому поверьте на слово: рубль вот такой был (показывает)...

— ...до 61-го года большая бумажка...

— Десятка — вот такая (раза в полтора больше), а сторублевка вообще здоровенная, как екатерининская, и в 60-м году мама меня с этим рублем за молоком отправляла, а потом я с 20 копейками стал ходить. Деньги, в общем, поменяли, Гагарин в космос полетел, ХХII съезд КПСС прошел — страна на подъеме!

Саратовская жизнь все-таки своеобразной была. При всем том, что папа мой комсоставовский был человек, если термин 40-х — начала 50-х годов здесь уместен...

— Он офицером был?\

— Да, в свое время главным ревизором Приволжской железной дороги, тогда Рязано-Уральской, ему по рангу отдельное купе полагалось, в котором родители меня в Москву с малых лет возили. Если премьера в каком-то театре намечалась или во МХАТе что-то с участием Яншина и Грибова планировалось, мама говорила: «Леша, мы должны ехать», и проблемой это не было. Я не знал даже, что билеты, оказывается, покупать нужно, — потом-то понял, потому что мне просто повезло, поэтому какие-то магазины: Детский мир, ГУМы, ЦУМы — все это во вторую, если не в третью очередь шло. Сначала в театр, в музей, в Третьяковку, в которой мы все пороги с папой обили, на какие-то выставки.

Родительское воспитание много дало — это и есть тот бутерброд, который я (а мне 65) до сих пор вкушаю, а восторги детские, они потом на убыль пошли, я понял, что коммунизм — это какая-то сказка. Помню, как при Хрущеве в каждом туалете Моральный кодекс строителя коммунизма висел, а мы тогда в Саратове на первом этаже около вокзала жили, и у нас под окнами часто забулдыги собирались. Я уроки учу, слышу, что к ним милиционер подходит, и далее такой диалог следует (голосом диктора): «Товарищи, перестаньте, пожалуйста, выпивать, вы в публичном месте находитесь» — вот эта форма общения вдруг нормой бытия тогдашнего стала. В ответ — пьяное мычание. «Еще раз повторяю: не надо так выражаться». Ой, Господи!..

Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».

«Обеденный стол в нашей саратовской квартире раздвинут, но гости сидят не за ним, а у стенки. На столе стоит гроб, в нем неподвижно лежит мой брат Славочка. Я не могу понять, почему он не шевелится, улучив момент, залезаю на стул, потом на стол, тереблю брата за нос: «Фавонька, фтавай!». Мама подхватывает меня на руки и уносит в другую комнату.

...К моменту моего появления на свет папе 42 исполнилось, маме — 40. Они решились второго ребенка родить, когда врачи сдались: «Вашего Славу мы не спасем». Брат полиомиелитом переболел, у него руки и ноги отнимались — он дожил лишь до 17...

Сцены в последних сериях, когда Корчагин, слепой, прикованный к постели, лежит, давались особенно трудно, настраивался на них, вызывая в памяти образ брата Славы. Осветительные приборы почти у лица располагались, выжигали глаза, но Мащенко требовал, чтобы они у меня были полностью открыты. Гримеров я умолял: «Придумайте что-нибудь, заклейте глаза, иначе ослепну по-настоящему!», но они режиссерского гнева боялись.

А еще Мащенко меня кормить запрещал. И так-то худосочным я был, но ему в кадре горячечный блеск во взгляде требовался, и если это в картине получилось, исключительно потому, что я на грани голодного обморока находился».

— Сколько же вам было лет, когда в эпохальном фильме «Как закалялась сталь» вы снялись?

— Мой день рождения мы отмечали, когда к съемкам уже приступили, — мне 21 год исполнился, а когда закончили, 22 стукнуло.

«Когда мы узкоколейку прокладывали, совсем о другом мечтали — куда мы дорогу построили?»

— Итак, вам 22 года, премия Ленинского комсомола за фильм «Как закалялась сталь», черная «Волга»...

— Нет, «Волга» чуть позже, в 25, появилась...

— Тем не менее огромная слава, звание заслуженного артиста Украинской ССР...

— В этом вот меня в советском кино никто не переплюнул.

— То есть по тем временам фактически все и сразу получили...

— Вы знаете, это опять же некая иллюзия. Ну что такое звание? Да, это здорово...

— ...но в столь юном возрасте...

— Секундочку. Да, естественно, это некое поощрение было. Тогда оно, например, 20 метров своей жилплощади не оплачивать право давало — это как бы кабинет был, но у меня не только лишней — вообще никакой площади не было. Премия Ленинского комсомола — это две тысячи рублей на пять человек: по 400 рублей на брата нам выдали — Николаю Павловичу Мащенко, Саше Итыгилову, Федору Лукичу Панасенко, Константину Петровичу Степанкову и вашему покорному слуге, потому что налогом премия не облагалась.

— Медалька еще...

— Да, была — золотенькая с серебряной веточкой, но я помню, как эту премию нам вручали, — это в гостинице «Юность» здесь, в Москве, рядом с Ленинским проспектом, было. Я тогда в фильме «Марина» снимался, и меня с ассистенткой только на один день отпустили — я от счастья рыдал, и вообще, меня все так волновало. Я плакал, и мне хорошо было, а Станислав Ростоцкий премию Ленинского комсомола за «А зори здесь тихие...», скрежеща зубами, получал: «Да что это такое! Что за премия...». Я помню его личико перекошенное, но он в Комитете по Ленинским и Государственным премиям заседал, и через год Станислав Иосифович со товарищи выписал себе за ту же картину...

— ...Ленинскую?

— Государственную — Ленинскую ему вообще за плохой фильм дали.

— За «Белый Бим Черное ухо»?

— Ну, он не плохой, но средний — за что там Ленинская премия, ребята? Вещи своими именами называть надо — тогда тоже все по принципу рука руку моет делалось. Их в Комитете по Ленинским и Государственным премиям человек 15 было...

— ...вершащих судьбы...

— ...и они по очереди друг другу все это раздавали, между тем по правилам нашего тогдашнего государства нельзя было две Госпремии или две госнаграды за один и тот же подвиг давать, в данном случае — за художественный кинематограф, поэтому мы с «Как закалялась сталь», которая больше всего могла на Госпремию претендовать, ее не получили. Объясняю теперь, почему. В картине было слишком много того, что кое-кого раздражало, например, если помните, там эпизод есть, один из многих, когда в кабинете бритоголовый человек в шинели сидит. Он на продовольственных делах и Корчагина, который к нему после ранения приходит, спрашивает: «В губернский продовольственный комитет хочешь? Не думай, в такое голодное время лучшего места тебе не найти». В ответ — молчание. Он продолжает: «А на пристань, на базу, еще куда-то, где паек ударный?». Павка насмешливо на него смотрит. «Понимаю, трудно, но пухнуть с голоду не будешь». Корчагин говорит: «Я слышал, что на одном из заседаний даже нарком продовольствия потерял сознание от недоедания». — «Мы же тебе портфель наркома продовольствия не предлагаем».

У нас огромный диалог в шестой серии практически вырезали. К прикованному к постели слепому Корчагину однорукий Жухрай с женщиной-редактором приходит, пишущую машинку приносит... Там чуть-чуть осталось, обглодочки, а это огромный диалог был о том, до чего мы дошли, как негодяи и мерзавцы укрепились, сколько мздоимства стало, которого не было. Мол, когда мы узкоколейку прокладывали, совсем о другом мечтали — куда мы дорогу построили?

«Мы восемь часов сидели — никто ни пописать, ни покакать не пошел»

— Это тогда страшные слова были...

— Мало того, я должен следующее сказать... Мы вот с вами накануне интервью о ваших телепрограммах говорили, о том, что почти 20 лет вы правду бытия, свидетельства истории, снимаете, так вот, эта правда нашей беседе не помешает.

Дело в том, что картина должна была 7 ноября 73-го года по первой программе ЦТ выйти — всесоюзная премьера так называемая, однако смелостью подачи материала в фильме «Как закалялась сталь» — хрестоматийной работе — телевизионное руководство было несколько озабочено, и ситуация была на грани того, что — хотя анонс уже объявили! — картины на праздник не будет: мол, слишком она островатенькая, не надо. Лучше бы он там просто узкоколейку строил, а тут какие-то рассуждения, разговоры — ну что за глупости? Спасло нас то, что культуру от ЦК партии товарищ Смирнов курировал...

— Георгий Лукич — заместитель, затем первый заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК и несколько лет исполнявший обязанности заведующего, потом директор Института философии АН, помощник по идеологии генсека Горбачева...

— Совершенно верно. Он когда-то беспризорником был, а, понимаете, это все-таки человек другой породы немножко. При том, что каждый, конечно, в обязательную игру под названием любовь к партии играл, некоторые все-таки свое дело поболее любили и на грани того, чтобы партбилет на стол положить, ходили. Помню, он влетел, здоровенный, под два метра ростом (я на этом просмотре был — мне познакомиться с ним повезло), и все начальство затрепетало. И даже тот человек, который вообще трепетать никогда не должен был, — Сергей Георгиевич Лапин...

— ...председатель Гостелерадио СССР...

— ...потому что по статусу должность гостя весомее была. Смирнов — это Суслов номер два по идеологии всей, то есть за очень важные вещи он отвечал, а поскольку, что такое карьерная лестница, все они знали — о чем речь? Сергей Георгиевич Лапин, кстати, первый Герой Соцтруда на ниве телевидения, партийную субординацию чтил.

Смирнову несколько фрагментов продемонстрировать решили, но он их смотреть отказался: «Зачем? С самого начала первую серию покажите».

Первые кадры пошли, начальство впереди расселось, мы с Мащенко где-то в уголке. Он пятерней волосы нервно причесывал — у него привычка была такая: внутреннее напряжение высокопарными ненормативными фразами снимать и этим (рукой волосы взъерошивает). До середины первой серии дошли, и вот уже конец, а она, извините меня, с титрами час пять минут идет (у нас все серии час пять — час 10 шли)...

— Смирнов сидит и смотрит...

— Сидит и смотрит, и никто ни пописать, ни покакать не пошел, понимаете? После первой серии свет включили, он: «А зачем свет? Потушите». Вторую серию поставили — и все: мы восемь часов сидели, после чего Смирнов распорядился: «Немедленно в эфир!».

Это дня за четыре до премьеры было, поэтому со студии Довженко мокрую пленку привозили, просто совсем свежак из машины — по технологии просохнуть она не успевала, и я помню, как операторы переживали, что вдруг слипнется или что-то еще с ней случится. Мало того, первая серия уже в эфире шла, а пятая еще спечатана не была, представляете?

Во какие правды-то, мой дорогой, возникают, а то: ой, вы все получили, вас озолотили... Да ничего подобного, меня в черном теле держали, и теперь я понимаю, что звание и премия Ленинского комсомола просто поощрение. Обещанную квартиру, которую ЦК комсомола мне выделил, в Театре Моссовета у меня сперли — Бог им судья! Я в Киев уехал, где в отселенческой квартире опять же ЦК комсомола пять лет прожил, а дали мне ее временно на две недели перекантоваться, то есть украинские власти тоже слова своего не сдержали. Я понял тогда, что пороги в кабинетах начальства обивать и кулаком по столу стучать бесполезно. Может, надо было пороги начальства обивать, что-то стучать? Наверное, они хотели, чтобы я в шинели ходил, в сапогах драных без подметки и калошах без подошвы — вот это им было нужно, а Конкин востребованным вдруг стал, творческие встречи у него пошли, он по Европам начал ездить, какие-то крамольные вещи высказывать...

«Яшина Брежнев обнял, Герасимову руку пожал, а мне сказал: «Помню-помню» — и поцеловал»

— Ну, вам ли на судьбу обижаться? На вас оглушительная слава свалилась, вас, насколько я знаю, и Тодор Живков целовал, и Эрих Хонеккер, и Фидель Кастро, и даже Леонид Ильич Брежнев...

— Да, поцелуи были хорошие! Леонид Ильич на ХVII съезде ВЛКСМ расчувствовался — история вообще забавная. Рассказать?

— Послушаю с удовольствием...

— Понимаете, это не исторические анекдоты — я вот сейчас с вами сижу и как бы в прошлое свое окунаюсь: у меня действительно жизнь интересная. Значит, на очередном заседании съезда комсомола, втором или третьем, я должен был выступить, а я единственным был из делегатов, кто сам текст себе написал: остальным два журналиста сочиняли — по таксе пять рублей за речь, как сейчас помню (средства ЦК комсомола отпустил). Эти бойкие ребята всем одно и то же как под копирку строчили — только пару фраз меняли: «Я — доярка Маша Иванова... и лично Леонид Ильич...», «Я — столяр Семен Сидоров... лично Леонида Ильича»... «Ребята, — сказал, — я сам справлюсь...». Мне тогда Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, добро дал: «Конкину можно», но все-таки потом проверил: «Да... Слушай, сам писал?». Я: «Сам, сам». — «А ты выучил?». — «Конечно» — свое-то. «Но ты, тем не менее, три бумажки положи»... Меня научили: в нагрудный карман и в карманы пиджака — вдруг заклинит.

Речь я с неким даже корчагинским пафосом произносить начал — слышу, кто-то сзади носом шмыгает. Мне так вполоборота повернуться хотелось, но впервые в жизни зажат, как полено, был — так и не смог, и «лично Леониду Ильичу» непонятно куда, в какое-то пространство сказал, то есть голова у меня до него не довернулась, но это он всхлипывал, мальчик наш дорогой.

После меня Лев Яшин выступал и кинорежиссер Сергей Аполлинариевич Герасимов — нас в предбанник увели, стенограммы на вычитку принесли, и вдруг охранники выскакивают, и мы видим, что по коврику, по диагонали через этот предбанничек за кулисами Дворца съездов постеленному, Леонид Ильич идет, за ним свита... Нас от коврика оттеснили, в уголок прижали, окружили... Герасимов шею тянет: мол...

— ...здесь я...

— ...и все что-то высмотреть хочет, я тоже вождя разглядеть попытался, и вдруг Леонид Ильич некую возню в углу замечает и с этой ковровой дорожки сходит (а там шаг влево, шаг вправо — расстрел, и только один человек в нашей стране мог это сделать). Он достаточно прост был и к нашей кучке подошел — моментально охранники все разбежались, а мы, как коммунары у стены, на кладбище Пер-Лашез в полузажимах стоим — бронзовые такие скульптуры. Тут Брежнев Яшина обнял, Герасимову руку пожал, а мне сказал (с брежневской интонацией): «Помню, помню» — и поцеловал.

И ведь все это цирк, парад-алле! Именно на том месте, где он с ковра свернул, не дальше и не ближе, все члены Политбюро свернули, как будто он тропинку им протоптал, — они точно так же к нам подошли, рукопожатия последовали. У кого-то посуше были, у кого-то подружественнее, тем не менее все ритуал повторили, как будто некий режиссер-постановщик мизансцену им дал.

Мало того... Почему я сказал вам, что книга, которая в школе изучалась, от написанной Островским отличается? Мне на ХVII съезде комсомола решили подарок сделать — роман «Как закалялась сталь» в первоначальной редакции: фактически единственный экземпляр, который из тиража, пущенного под нож, сохранился. Для уникального издания специально из телячьей кожи переплет заказали...

— Это еще не тронутая Кольцовым версия?

— Именно, причем из спецхрана — там на страницах какие-то красные галочки были.

— Класс!

— Вручали мне ее Галина Сергеевна Уланова, Герасимов и Александра Пахмутова. Ну, думаю, наконец-то, прочитаю, а я книгочей, у меня прекрасная библиотека, все-таки мой прапрадед — книгоиздатель Смирдин. Я трепетно дар принял, и только до кулис донес, у меня эту книгу хвать — и в музей ЦК ВЛКСМ. Она совершенно бесценная была, а теперь ни музея, ни ВЛКСМ нет, и где она, у кого — Бог весть. Так я настоящий роман «Как закалялась сталь» и не прочитал.

«Пока единомышленников найдешь, или в ГУЛАГе окажешься, как раньше было, или тебе башку отломят, как сейчас принято»

— «Я своего Павку еще больше, чем раньше, люблю!» — вы сказали: как же к Павке Корчагину сейчас, по прошествии лет, относитесь, когда уже столько открылось того, чего прежде не знали?

— Я по-прежнему большой пиетет и уважение к этому человеку испытываю...

— Подождите, но он ведь просто одержимым был, типичным фанатиком...

— Нет, я его так называть не хочу. Это диагноз, понимаете, а он совершенно нормальным был человеком, другое дело, что степень его личной ответственности в определенных обстоятельствах была столь высока...

Когда-то мои пращуры говорили: «Честь имею», и вот так же Корчагин революции служил. В 14-15 лет желание изменить мир к лучшему неизбежно, как и юношеские прыщи, и если бы в этом возрасте ему не большевик Жухрай встретился, а, допустим, какой-то мой прадед с голубой кровью, может, Корчагин в Белой гвардии оказался бы, ведь так случилось, что... Теперь я уже могу в этом признаться: только перед смертью папа нашел возможным мне сказать, что мой дед в Красной Армии воевал и погиб, а его родной брат — в Белой и чудом уцелел. Он с армией Юга России через Турцию, через Трапезунд отступал, в Югославии оказался... В 20-х годах прошлого века наши соотечественники по всей Европе рассеивались, и мой дядя в Италии осел.

При Советском Союзе родители говорить мне о нем не хотели, безумно боялись, что меня это смутит, с панталыку собьет, так что о своей семье я узнал, когда что-то узнавать стало можно, и тут, будто в подтверждение этих слов, мне с «Мосфильма» звонят и сообщают: «Вас брат ваш разыскивает». — «Какой еще брат?» — спрашиваю. «Ну, он из Италии приехал, Джованни Конкин». Мы встретились, и я обалдел: Джованни внуком того деда оказался, который с советской властью разошелся.

— Павка сегодня, на ваш взгляд, нужен?

— Если к нему как к воплощению чувства мужского достоинства относиться — безусловно, потому что сейчас, к сожалению, везде унисекс, дошло до того, что уже не поймешь: парень перед тобой или девушка, не он или она — оно. В Думах и в сенатах гермафродиты какие-то сидят, а то и бал правят — у них очень много возможностей и полномочий. Мне кажется, Корчагина эти нехорошие, не библейские люди в какие-то фанатики записали, потому что он жить им мешает, один порядочный человек — множеству негодяев.

Вы, наверное, обратили внимание, что такие, как Павка, как правило, достаточно одиноки. Понимаете, его цельность и бескомпромиссность — это все-таки повод к одиночеству, потому что, пока единомышленников найдешь, или в ГУЛАГе окажешься, как раньше было, или тебе башку отломят, как сейчас принято, поэтому сложно. Негодяи — они моментально друг друга чувствуют, а если их большая и бескорыстная любовь к деньгам объединяет...

— ...держись!

— Вот они действительно патологические люди, вот они фанатики, Золотым тельцом, этим бесом, одержимые, поэтому Корчагина я люблю, и сейчас, в свои 65, наверное, с ним был бы.

Генеральный директор информагентства «Інтерфакс-Україна» Александр МАРТЫНЕНКО: «Когда на Донбассе начали разбирать автоматы, ни Ахметов, ни его условные бандиты уже не могли спасти ситуацию»

Генеральный директор информагентства «Інтерфакс-Україна» Александр МАРТЫНЕНКО: «Когда на Донбассе начали разбирать автоматы, ни Ахметов, ни его условные бандиты уже не могли спасти ситуацию» Легендарный исполнитель ролей Павки Корчагина и Володи Шарапова Владимир КОНКИН: «4 мая 72-го года две телеграммы я получил: одна, из Саратова, сообщала, что у меня близнецы родились — мальчики, и вторая, из Киева, — что на студию Довженко в «Как закалялась сталь» вызывают. Второго такого дня, который всю мою жизнь просто перевернул бы, у меня больше не было»

Легендарный исполнитель ролей Павки Корчагина и Володи Шарапова Владимир КОНКИН: «4 мая 72-го года две телеграммы я получил: одна, из Саратова, сообщала, что у меня близнецы родились — мальчики, и вторая, из Киева, — что на студию Довженко в «Как закалялась сталь» вызывают. Второго такого дня, который всю мою жизнь просто перевернул бы, у меня больше не было» Джентльменом нужно становиться постепенно

Джентльменом нужно становиться постепенно Через тернии к Трампу

Через тернии к Трампу Дэви АРКАДЬЕВ. О друге. Тревога и боль

Дэви АРКАДЬЕВ. О друге. Тревога и боль Двое из ларца: самые известные близнецы

Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк

Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз

Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас

Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд

Делу время, потехе час. Хобби звезд

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь

Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье

Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой

Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ

Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь

18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?

Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги

Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès

Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги

Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги